“工程师在选择密封材料时,最常被问到的参数之一就是比重。” 这句话或许能引发许多行业从业者的共鸣。四氟弹性带作为一种高性能密封材料,其比重不仅是衡量材料密度的基础参数,更直接影响其在工业场景中的适用性。本文将围绕四氟弹性带的比重展开深度解析,探讨其数值范围、影响因素以及实际应用中的价值。

四氟弹性带:从材料特性到比重定义

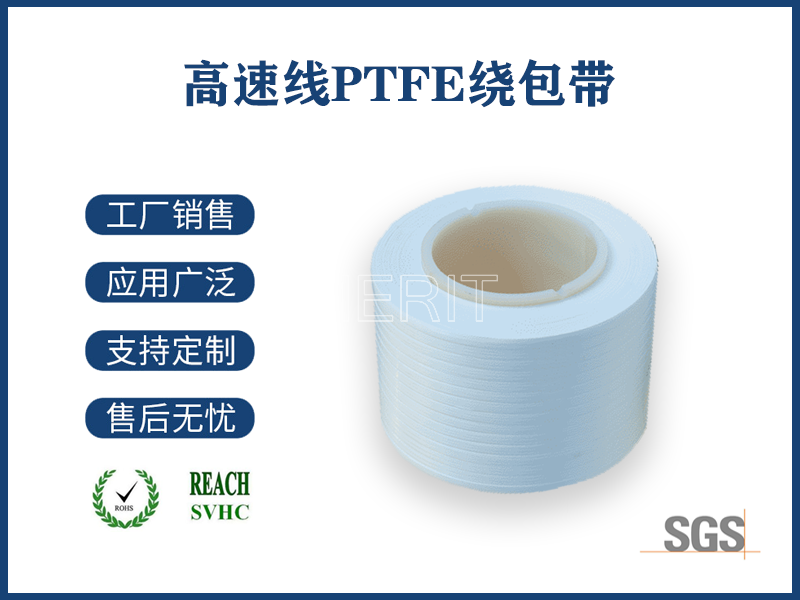

四氟弹性带是以聚四氟乙烯(PTFE)为主要原料,通过特殊工艺加工而成的弹性密封材料。其核心优势在于耐高温、耐腐蚀、低摩擦系数,广泛应用于化工、航空航天、半导体等领域。而比重(即密度与水的密度比值)作为其物理性能的关键指标,直接影响材料的轻量化、强度及成本。

根据行业标准,纯PTFE材料的理论比重约为2.15-2.20 g/cm³。然而,四氟弹性带因添加了改性剂(如碳纤维、石墨或玻璃纤维)以提升弹性,其比重通常会略低于纯PTFE,实际数值集中在1.8-2.1 g/cm³之间。这一差异正是材料功能化设计的体现。

影响四氟弹性带比重的三大因素

1. 原料配比与改性剂类型

四氟弹性带的性能优化离不开改性技术。例如,添加碳纤维可增强耐磨性,但会略微增加比重;而引入微孔结构或发泡工艺则能显著降低密度。因此,不同配方的产品比重可能存在±0.2 g/cm³的浮动。

2. 生产工艺的精细度

*压延成型*与*模压烧结*是两种主流工艺。前者通过高温压制形成致密结构,比重较高;后者因烧结过程中可能产生微孔,材料密度相对更低。生产过程中的温度、压力控制也会影响最终成品的均匀性。

3. 后处理工艺

部分四氟弹性带会经过表面涂层或浸渍处理,例如涂覆硅油以降低摩擦系数。这类工艺可能引入额外物质,但通常对整体比重影响较小,更多是功能性的补充。

比重如何影响四氟弹性带的实际应用?

轻量化需求与强度平衡

在航空航天领域,材料的轻量化至关重要。*比重较低的四氟弹性带(如1.8-1.9 g/cm³)*既能减轻设备负载,又能满足密封要求;而在高压阀门中,需要更高密度的材料(2.0-2.1 g/cm³)以确保抗压强度。

成本控制的隐性关联

四氟弹性带的原料成本较高,比重越低,单位体积的材料用量越少。例如,比重1.9的产品相比2.1的产品,在相同体积下可节省约9%的原料成本。这对大规模采购的企业而言具有显著的经济价值。

与其他材料的兼容性

在复合密封结构中,四氟弹性带常与金属或橡胶配合使用。比重差异过大会导致界面应力集中,加速材料疲劳。因此,工程师需根据系统设计要求,选择比重匹配的弹性带型号。

四氟弹性带比重测试方法

为确保数据准确性,行业普遍采用浸液法(ASTM D792标准):

称量干燥样品在空气中的重量(W₁);

浸入已知密度的液体(通常为蒸馏水)后测量表观重量(W₂);

通过公式计算比重:比重 = W₁ / (W₁ - W₂)。

测试时需排除气泡干扰,并控制环境温度(通常为23±2℃),以规避热胀冷缩导致的误差。

市场常见四氟弹性带比重对比

品牌/型号 比重范围(g/cm³) 主要改性成分 典型应用场景 杜邦™ Teflon® 2.0-2.1 玻璃纤维 高压泵阀密封 大金Gylon® 1.85-1.95 碳纤维+石墨 食品加工设备 国产高弹系列 1.8-1.9 微孔发泡结构 汽车燃油系统 从表中可见,改性技术的多样性使得四氟弹性带能够针对不同场景“定制”比重参数。

用户常见问题解答

Q:比重越低的四氟弹性带是否质量越差? A:并非如此!比重降低可能是通过优化配方或工艺实现,需结合抗拉强度(≥15 MPa)、伸长率(≥150%)等指标综合评估。 Q:如何快速估算四氟弹性带用量?

A:公式为重量(kg)= 长度(m)× 宽度(m)× 厚度(mm)× 比重 × 1.2(预留加工损耗)。例如,1m×0.1m×3mm的带材,比重1.9时重量约为0.684kg。

通过以上分析可知,四氟弹性带的比重不仅是简单的物理参数,更是材料设计、工艺水平与场景需求的综合体现。在选型时,工程师需跳出单一数值对比,从系统兼容性、成本效益及长期可靠性等多维度权衡取舍。

产品手册

产品手册  客服

客服